川端良三 三菱地所株式会社 代表執行役 執行役専務

社会で活躍するOB

リーダーの母校

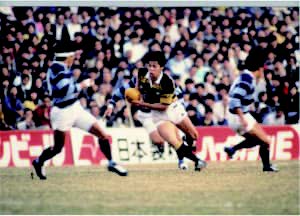

組織運営学んだ天王寺高ラグビー部

三菱PM社長

( 出典 :2019 年5 月27 日 NIKKEI STYLE キャリア )

三菱地所グループで、主にビル管理などを手掛ける三菱地所プロパティマネジメント(PM)。

川端良三社長は大阪の名門校、府立天王寺高校の出身だ。

「最も打ち込んだ」というラグビー部ではバイスキャプテン(副主将)を経験。

主将と選手の間に入り、様々な考えを持つ集団を一つにまとめる中で、企業マネジメントにも通じる組織運営力を学んだと語る。

天王寺高校に入学したらぜひラグビーをやってみたいと考えていた。

ラグビーは中学時代からプレーしていたわけではありません。

ラグビーとの出合いという意味では、他の人とは少し変わっているかもしれません。

中学3年生のとき、大阪市内の別の地域から天王寺高校がある学区に引っ越しました。

当時は、まさにテレビで「3年B組金八先生」が放映されていた年で、社会的にも都会の中学校が少し荒れていた時期ではなかったでしょうか。

繁華街に近い学校ということや、中学3年生のタイミングでの転校ということもあり、いじめられることをある程度覚悟していたと思います。

初日、非常にアウェーな雰囲気の中、見た目がやんちゃそうな奴らが何人か近寄ってきて、色々といじられたと記憶しています。

ただ、嫌な感じは少しもなく、非常に人情味があり、むしろさわやかで。

その後、想像以上に早く仲間ができましたが、その中の何人かがラグビー部員でした。

当時のラグビー部の顧問だった乾先生は非常に厳しいながらも正義感と温かみにあふれる方で、その精神がラグビー部員やそれ以外の生徒たちにも浸透していたのだと思います。

心から尊敬できる先生でした。

そんなこともあり、高校に進学したらラグビーをやりたいと考えるようになりました。

天王寺高校ラグビー部の創設は1922年と、大阪府内の高校では最も長い歴史を持ちます。

ライバルである大阪府立北野高校との定期戦は1926年に始まり、関係者の間では「高校では日本で最も古い定期戦」といわれます。

私学の強豪校が台頭していた時代だった。

私が入学した当時、ラグビー部は全国大会(いわゆる花園)に19回出場し、優勝2回、準優勝3回と輝かしい戦歴を誇っていました。

ただ、私学の強豪校の台頭が著しく、直近の10年くらいは花園に出場できていない状況でした。

また、練習環境も恵まれていませんでした。

グラウンドは土で(当時は当たり前でしたが)、ラグビー部、野球部、ホッケー部、サッカー部の4部で共用していました。

練習時間も放課後の正味2時間くらいだったと思います。

監督、部長もラグビー界で名の知れた方々ではありましたが、ラグビー専門のコーチとかではなく、天王寺高校で教壇に立たれている現役の先生方でした。

現役部員内での上下関係も厳しかったですが、何より緊張したのはOBが来るときです。

休日や夏休みなど、無償で指導に来られる。ありがたい反面、現役の我々にとっては怖い存在なわけです。

それこそ高校日本一になった時代の先輩方などは特に怖かったです。

また、夏合宿にはOBの方々が大挙していらっしゃり、選手1人にOB1人がコーチとして付くくらい、ほぼマンツーマンでの指導のような感じでした。

どこにも逃げられません。これはきつかったですね。

ただ、先生や先輩方の厳しい指導には一本の芯が通っていました。

相手(個人)を尊重すること、チームメートへの思いやり、そして勝利のために自分が何をすべきかを常に考える。

天王寺高校の校訓は「自由闊達、質実剛健」、そして「文武両道」。

ラグビー部は長い歴史の中で、まさにこうした精神を体現してきたと言えます。

尊敬している先輩の一人で、ラグビー関係者で知らない人はいないと思いますが、4つ年上の代に松永敏宏さんがいらっしゃいます。

高校3年生の時、府大会の決勝戦で惜敗し残念ながら花園には出場できなかったのですが、その後、個人として高校日本代表に選出されました。

後に慶応大学ラグビー部でも主将をされ、その年は関東大学ラグビー対抗戦グループで全勝優勝。

平尾誠二さんが率いる同志社大学との大学決勝戦は今でも語り継がれている程の名勝負でした。

また、松永さんの1つ上の代の一井哲さんも同じく、花園には出ていませんが、高校日本代表に選抜されておりました。

花園に出場もしていない高校から2代続けて高校日本代表に選ばれるということは、単にラグビーの技術だけでなく、まさに天王寺高校で培ったその精神も評価されてのことではなかったでしょうか。

高校3年生のとき、副主将を務めた。

心掛けていたのは、主将と選手のつなぎ役、フォロー役になることです。

1~2年生と3年生とでは戦術に対する理解や試合への心構えが違います。

ですので、主将の言葉の真意が後輩たちに伝わっていないと思うことがあったように思います。

3年生同士でも、主将が考える作戦と、個々の選手が目指すプレーとの間にズレが生じることもあります。

そういうとき、主将の考えをブレークダウンしてわかりやすく伝える。

間に入っている自分だからこそ、できる役割だと思ったんですね。

この経験は就職して管理職になってからも役立ちました。

上司の言うことをそのまま部下に伝えるだけなら、中間管理職の意味はないわけです。

就職してからは、上司が気づいていない課題も伝えるように努めました。

上に対してきちんと物を申せるかどうか、下の人はちゃんと見ていますからね。

ラグビーでも、大きな相手に正面からぶつかっていく選手もいれば、ちょっと逃げたりする選手もいます。

得点は取るけど、泥臭いプレーはやらないとか。

善しあしは別として、「あいつはそういう奴なんだな」という評価にはなりますね。

卒業して何年たっても酒席などで「お前、あの試合で逃げたよな」と言われますから(笑)。

もちろん、人間ですからいろいろなタイプがいるのは当然です。

ラグビーの良いところは、15人の選手が補い合えることだと思います。

ウソをつかず、本音でぶつかり合う中で、お互いのプレーの癖がわかってくる。

それを理解し、受け入れて試合に勝つためにフォローし合っていく。

これは企業社会にも通じることではないでしょうか。

正直言って、勉強は二の次だった。

中学時代の成績は良かったと思いますが、天王寺高校に入ると周りはみんな優秀な奴ばかり。どんどん置いていかれるので、反動でますますラグビーにのめり込むようになりました。

ただ、ラグビー部にも優秀な生徒が数多くいました。天王寺高校には独自の模擬試験「天王寺模試(通称、てんもし)」というのがあり、かなりハイレベルなのですが、1年から3年までラグビー部に所属しながらもずっと学年トップだった同級生がいました。東大に現役で合格し、今は研究の道に進んでいます。

1つ上の代にも同じく3年間トップの座を維持し、現役で東大に進んだ先輩がいて、今は官僚になられています。この先輩は、あの厳しい夏合宿の最中も夜になると一人で勉強していて、本当にすごい人だと驚いた記憶があります。

天王寺高校は進学校で、文武両道をしっかり指導していると、親も知っています。ですから成績が落ちても「ラグビーをやっているから勉強ができない」とは言えないわけです。これには参ったなという感じでしたね。恥ずかしながら、自分自身は文武両道とは言えなかったと思います。

自由な雰囲気の高校だった。

高校時代はラグビー一色といってもよい生活でしたが、自由な雰囲気だったことはよく覚えています。制服はありましたが私服もOKで、私も普段は私服で通っていました。規則もさほど厳しくなく、生徒の自主性を尊重する方針だったと思います。

先生も個性的な方が多かった。中でも印象に残っているのが、3年生の担任だった荒堀先生です。数学の担当で、「お前らみたいな落ちこぼれは……」と口は悪いのですが、答案用紙には一人ひとり丁寧にコメントを返してくれて、心の優しい人でした。生徒からも人気がありました。

行事で思い出深いのは運動会。天王寺高校は「祭」ではないということで体育祭とは言わないんです。名物は3年生男子による「陸上ポート」です。段ボールで作った飾り付きの車や船の中に仮装した生徒が入っていて、トラックを1周回った後、中から出てきて音楽に合わせて踊るのです。毎年、クラスごとに趣向を凝らしていて、私の時は確か、東北新幹線が開通した年だったこともあり、東北新幹線を模したものだったと思います。

個性的な先輩たちに導かれるように慶応大に進学した。

校風からか独立心の旺盛な人が多く、同級生にも弁護士や税理士といった士業をやっていたり、自分で会社を興したりした人が結構います。医師や歯科医も多いです。

もともと、卒業生には作家の小田実氏や開高健氏、サッカー日本代表元監督の岡田武史氏ら個性的な方々が多く、自由を尊ぶ伝統が息づいていたのではないかと思います。経済界で活躍している方もたくさんいます。

経団連副会長も務める大成建設の山内隆司会長や三菱電機の山西健一郎特別顧問。三菱マテリアルでは竹内章会長と小野直掛社長が、ともに天王寺高校出身です。

ラグビー部も同様です。生徒が主体性を持ってチームを作り上げていく中で、優れたリーダーを輩出してきました。同志社大を常勝軍団に引き上げた名監督の岡仁詩さん、早稲田大ラグビー部の監督を務めた西野綱三さん、慶応大ラグビー部に進み、その後、日本代表になった青井達也さんや先述の松永敏宏さんら、枚挙にいとまがないくらいです。

私が慶大に進学したのも、松永さんや親しくしていただいていた年の近い先輩方の存在が大きかったと思います。本当は建築家になりたくて、国立大の建築学科を目指していました。

ただ、学力が足りず二浪していた1984年の秋、松永さんが主将だった慶応ラグビー部が明治大に劇的な逆転勝ちを収めたのです。その後、対抗戦全優勝。大学選手権準優勝。それらの試合を見てやはり慶応でラグビーがやりたいと思い、建築への道はあきらめて商学部に入学しました。

戦績が振るわない時期に慶応大ラグビー部主将に指名された。

ラグビー部に入部して1年目に慶応は当時の中野忠幸主将の下、大学選手権で優勝(明治と両校優勝)。抽選で社会人優勝のトヨタ自動車との日本選手権に進み、日本一を勝ち取りました。

ただ、その後は低迷し、3年生のときは東京大に負けてしまいました。当然、先輩方からはバッシングの嵐です。そんなどん底のなかで、私が主将に指名されました。

ゼロどころかマイナスからのスタート。何をやっても批判され、嫌気がさして辞めていく部員もいました。どうすれば部員たちの士気を高められるのか。そのとき頭に思い浮かんだのは、一人ひとりの強みや弱みをお互いに理解し、補い合っていくという高校時代に得た学びでした。

もともと慶応は日本一厳しい練習で知られています。先輩方はそれでも足りないと言います。しかし、言われることをそのまま後輩たちに伝えるだけなら、私が主将を務める意味はありません。自分たちの良さ、強みは何かを自分たちで考える。そうすることで初めて、メンバーが自分の役割を全うし、お互いを生かすことができると思ったのです。

素晴らしい監督やコーチ陣を迎えて再起をかけた1年でしたが、私の力不足もあり、結局、その年も良い結果は残せず、つらいシーズンとなりました。それでも、従来の枠組みにとらわれず、自由な発想で新しいものを作っていく大切さは心に刻まれました。むしろ、もっと積極的にチャレンジすべきだったと後悔しています。その時の思いが、今の自分の考え方のベースになっていると思います。

例えば、当社は働き方改革の一環として残業時間の削減に取り組んでいます。現場からアイデアを出してもらうのですが、ときには従来の業務のやり方を大きく見直すことも必要になります。そういうとき、「前例がないから無理だ」と言って逃げたくない。前例がないからこそ、やってやろうとエネルギーが湧いてくるのです。

女性が働きやすい環境を整えることも同様です。試行錯誤しながら、さまざまな施策にチャレンジしています。中には、後になって問題だったと言われるものもあるかもしれません。ただ、リスクを恐れて何もしないのが一番よくない。与えられた役割さえやっていればいいというわけではないと思うのです。

ラグビーというスポーツがまさにそうです。ポジションは一応決まっていますが、状況に応じてさまざまな役割を果たす必要があります。バックスの選手が相手の大きなフォワードの突進を止めなければいけない状況も出てきます。そこで正面からぶつかっていけるか。社長になった今も、自分が逃げていないか常に意識してしまいます。

慶大ラグビー部の先輩に誘われ、三菱地所を志望しました。

大学を卒業して三菱地所に入社したのは、大変尊敬している先輩である若林俊康さんの一言がきっかけでした。「三菱地所は一級建築事務所で、同じ社内に設計関連の部署もあるよ」。大学進学時に諦めた建築への思いが再燃し、建築家にはなれないものの、建築関係の方々と一緒に仕事ができることに強い興味を抱き、三菱地所を志望しました。

高校、大学と先輩方の指導は厳しかったですが、そのおかげでいくつかの難局を乗り越えることができたと感じています。自分一人の力では無理だったと思います。今の時代では流行らないかもしれませんが、つらいことがあっても諦めずに頑張り抜くこと。そこで何かを得る。無駄な経験はないというか、念ずれば花開くというか。それを教えてくれたのが、厳しくも温かい先輩方でした。

また、厳しいだけではなく、上京したての私を父親代わりのように面倒を見てくれる高校の先輩もいて、本当に伝統校のありがたさが身にしみました。今は高校のラグビー部の練習に顔を出すことはありませんが、お世話になった先輩方が我々にしてくれたことと同じように、後輩たちのために今の自分にできることを精いっぱいやりたいと思っています。

(村上憲一)

※本記事は、100周年記念誌に掲載された内容を元に再構成しています。